5 ans d’agroforesterie au Togo et au Burkina Faso

Depuis 2021, nous misons sur l’agroforesterie dynamique au Burkina Faso et au Togo. Nos objectifs : une durabilité accrue et des revenus plus élevés pour l’agriculture familiale locale. Il est temps de faire un bilan intermédiaire.

"Les voisins ont ri et m’ont demandé ce que j’étais en train de bricoler là", a déclaré l’un des courageux premiers agriculteurs togolais qui se sont lancés avec nous dans l’expérimentation de l’agroforesterie dynamique. "Au début, tant les agriculteurs que les agrotechniciens de gebana étaient extrêmement sceptiques", explique Michael Blaser, chef de projets chez gebana.

Les doutes des agriculteur·ice·s sont compréhensibles : pour pratiquer l’agroforesterie dynamique, ils doivent effectuer des changements importants sur leurs parcelles et parfois même abattre des arbres. Or, les résultats ne sont visibles qu’après plusieurs mois, voire des années. De ce fait, beaucoup y ont d’abord vu une menace de leur existence.

Au Burkina Faso comme au Togo, nos collaborateur·ice·s ont donc convaincu des producteur·ice·s particulièrement courageux·ses et ouvert·e·s à l’innovation de créer des parcelles de démonstration sur une partie de leurs terres. Lorsque ces parcelles ont donné leurs premiers résultats – des plantes plus résistantes et des récoltes supplémentaires –, le scepticisme s’est lentement mué en intérêt. "Avec les cacaoyers de nos grands-parents, tout le champ était dévasté pendant la saison sèche, il ne restait plus que trois ou quatre plants. Face à ce constat, les agents de terrain de gebana nous ont expliqué leur méthode. Nous avons trouvé ça intéressant et adopté ce système", raconte Patrice Edoh, cacaoculteur au Togo.

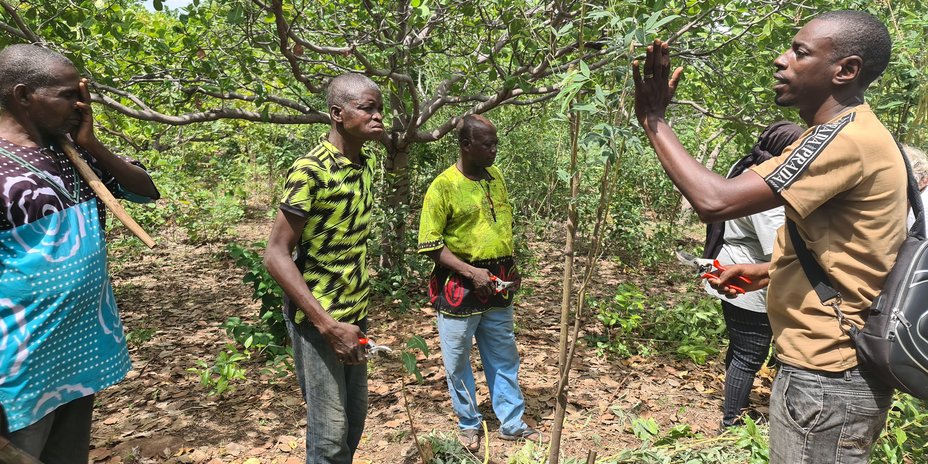

L'agent de terrain Eyram Kpomedzi (droite) et Patrice Edoh sur sa parcelle où il pratique l'agroforesterie dynamique

Il y a encore beaucoup à faire

Aujourd’hui, au Burkina Faso, 595 parcelles sont cultivées selon les principes de l’agroforesterie dynamique. Avec une moyenne de 0.25 hectare par parcelle, cela représente environ 150 hectares en tout, soit 0.4 % de la superficie d’où proviennent nos noix de cajou et nos mangues. Au Togo, nous comptons actuellement 164 parcelles converties à l’agroforesterie dynamique, ce qui correspond à 41 hectares, soit 2.1 % de la superficie cultivée où pousse notre cacao.

Il reste encore du pain sur la planche. Et il faudra encore du temps avant que nous puissions présenter des chiffres plus impressionnants. Car la transition vers l’agroforesterie demande beaucoup d’efforts et de patience.

Toutefois, les résultats de nos efforts jusqu’à présent sont remarquables : depuis le début du projet au Burkina Faso, les rendements des parcelles converties dépassent en moyenne de 29 % ceux des champs biologiques comparables. Mais ce ne sont pas seulement les cultures principales dont les rendements ont augmenté. Au Togo, par exemple, entre 2021 et juillet 2025, les familles d’agriculteur·ice·s ont récolté sur leurs parcelles de cacao environ 50’000 kilogrammes d’autres produits, du manioc et des bananes au maïs et aux haricots, en passant par les papayes et les épices, ce qui améliore non seulement leur alimentation, mais aussi leurs revenus lorsqu’elles vendent ces récoltes sur les marchés locaux. La diversification des cultures renforce aussi la résilience des producteur·ice·s face aux éventuelles mauvaises récoltes d’un produit spécifique. "Nous avons désormais une grande variété de plantes. Et après seulement deux à trois mois, on peut en profiter. Je coupe déjà mes bananes plantains quand j’en ai besoin, et je les vends pour que mes enfants puissent aller à l’école", explique Patric Edoh. Grâce à ce mélange bien pensé de différentes espèces végétales, les sols, appauvris par la monoculture, se régénèrent eux aussi.

Les coûts élevés exigent de nouvelles approches

Cependant, l’agroforesterie dynamique reste coûteuse, tant pour gebana que pour les familles d’agriculteur·ice·s. Il faut financer l’équipement, les formations, les plants et les semences, ainsi que leur approvisionnement : au Burkina Faso, convertir une parcelle de 0.25 hectare nous coûte environ 350 francs. Sans compter que, ces dernières années, les périodes de sécheresse ont compliqué et renchéri la production des plants. Au Togo, pays dominé par les forêts tropicales humides d’où nous importons notre cacao, tout pousse très vite, ce qui nécessite un entretien constant, comme le désherbage et la taille régulière des arbres. "Pour beaucoup de producteurs âgés, c’est physiquement très éprouvant, mais recruter des aides augmenterait les coûts", explique Chiaratou Oceni, coordinatrice de projet chez gebana Togo.

Grâce à notre expérience locale, nous avons pu créer nos propres pépinières et réduire notre dépendance envers des fournisseurs externes. Ainsi, nous avons produit 40’600 plants au Burkina Faso en 2025 : 34’600 proviennent d’une structure gérée par gebana et 6’000 de cinq autres structures appartenant à des coopératives. Au Togo, 25 pépinières de ce type sont actuellement en activité. Ces cinq dernières années, elles ont produit au total 335’459 plants de cacao et autres.

Nous poursuivons nos efforts pour réduire davantage les coûts, comme l’explique Chiaratou Oceni : "D’une part, nous avons désormais recours à moins d’espèces différentes, en l’occurrence 14 au lieu de 29. D’autre part, les familles d’agriculteur·s fournissent elles-mêmes les semences. Ainsi, la création d’une parcelle au Togo coûte aujourd’hui 43 % de moins qu’au début du projet." Par ailleurs, pour les parcelles encore productives, les familles conservent les cacaoyers existants et s’efforcent de les rajeunir grâce à une taille adaptée. Pour beaucoup de producteur·ice·s, cette approche est plus acceptable, car elle combine les avantages de l’agroforesterie dynamique avec un moindre investissement financier et un risque réduit.

"Pour l’instant, c’est principalement gebana qui gère les activités d’agroforesterie. Nous intervenons à quatre sur une parcelle pour soutenir les agriculteurs dans son entretien", explique Eyram Kpomedzi, agent de terrain chez gebana Togo. "L’idée est qu’ils puissent un jour le faire sans nous. Mais si un producteur souhaite dès à présent s’impliquer davantage, il peut le faire par lui-même." Le pionnier Patrice Edoh, par exemple, a planté seul des papayers sur sa parcelle voisine ; ces arbres ont déjà atteint deux mètres et portent des fruits. Il prévoit de planter encore plus de bananiers plantains très prochainement.

Dans les deux pays, la transition vers l’agroforesterie dynamique est cofinancée par des fonds de projets de nos clients du commerce de gros comme Esselunga ou Coop, via le Fonds Coop pour le développement durable et Halba, ainsi que par des organisations publiques de développement, comme par exemple le Ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement allemand (BMZ). Compte tenu des coûts, nous ne pourrons pas renoncer à ce financement externe sur le long terme. Mais l’investissement en vaut la chandelle : le bilan intermédiaire est positif, aussi bien au Togo qu’au Burkina Faso, pour l’agriculture familiale comme pour l’environnement.

Login

Login